自分の体型はやせ型?太っているのか?

どちら様も体型が気になりますよね?

痩せすぎや太りすぎは、学校や職場に必ず一人はいると思います。

周りから見たら少し不健康に感じることもありますよね。

そう思うのはあながち間違いではありません。

客観的に数値で知っておくのが大切です。

体型の痩せすぎ、太りすぎでかかりやすくなる病気があります。

そんな人がなりやすい病気を調べてみました。

皆さんは、太りすぎが健康に良くないのはわかっているかもしれないですね。

逆に痩せすぎも不健康なのです。

数字に落とし込むことが大切

まず、自分が痩せすぎなのか太りすぎなのかを判断しなければなりません。

でも、どうやって判断したらいいのでしょうか?

体調の好不調や身体が軽いと感じる感覚で、ベスト体重を意識する方もいるのではないでしょうか?

もし、適正体重を考えるなら自分の感覚より、数字に落とし込んだ方が良いです。

その方が自分で気づかなかったことに気づき、客観的な目線で考えることができるからです。

たくさんの種類の数字がありますが、代表的なものを紹介いたします。

BMI

聞いたことがあると思います。

BMIが、一番簡単に太りすぎているか痩せすぎているのかを判断できます。

BMIとは”Body Mass Index”の略で、身長と体重がわかれば肥満度を算出できます。

BMI=体重kg÷(身長m)2

これがBMIの公式です。

仮に身長が170cm、体重60kgの人の場合だと

60×(1.7)2=20.7となります。

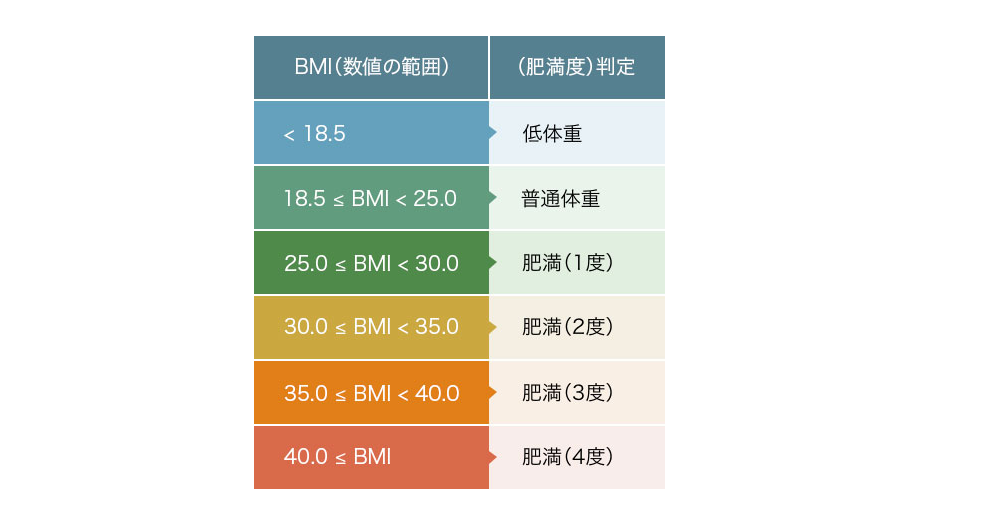

BMIの適正数値

この図からわかるように、18.5以下が痩せ型、25以上が肥満型になります。

BMIをなるべく18.5~25の間に入れるようにしたいですね。

適正体重

適正体重=(身長m)2×22

コレもよく使われる式です。

これで適正体重を割り出すことができます。

例えば身長が170㎝の場合は、(1.7)2×22 =63.5kg が適正体重となります。

子供の太りすぎを考えるには

これまでの指標は成人に対しての指標で、赤ちゃんや子供に対しては使えません。

では、小さな子供ではどのように考えていけばいいのでしょうか。

カウプ指数とローレル指数、この2つを使えば幼児や小児の痩せすぎ、太りすぎの目安を知ることができます。

カウプ指数

3カ月から5歳の幼児に対して使える指標です。

計算式はBMIと同じです。

カウプ指数=体重kg÷(身長m)2 で表わすことができます。

通常では16~18、16以下だと痩せすぎ、18以上だと太りすぎとなります。

カウプ指数は3カ月未満の赤ちゃんには使えません。

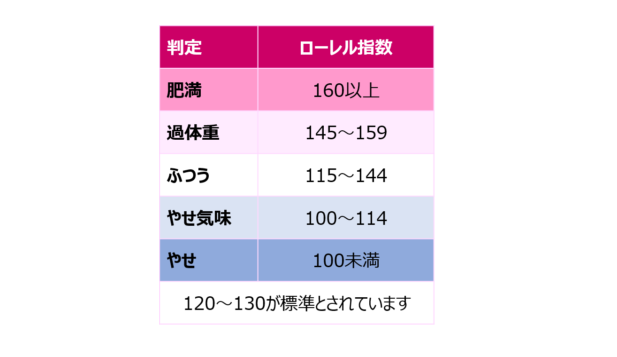

ローレル指数

ローレル指数は小学生、中学生に対して使える指標です。

ローレル指数=体重kg×(身長m)3×10 で表すことができます。

115以下が痩せすぎ、114以上が太りすぎということになります。

痩せすぎ、太りすぎは本当に健康に悪いの?

ここからが本題です。

痩せすぎ、太りすぎの方がなりやすい病気は実際に存在します。

太りすぎの方は何となくイメージはつきそうですが、痩せすぎも意外な病気が潜んでいるんです…。

太りすぎの人がかかりやすい病気

太りすぎの方は、生活習慣病になりやすいです。

よく言われる生活習慣病とは、高血圧、脂質異常症、糖尿病、痛風などです。

糖尿病

血液中の糖が体にうまく取り込めず、血糖が高くなってしまう病気です。

血糖を体に取り込むには、インスリンというホルモンが必要です。

肥満傾向にある人はこのインスリンの分泌が極端に少なくなっていて、血糖が上がってしまいます。

これを2型糖尿病と呼びます。

ちなみに生まれつきインスリンが出にくく、血糖が高くなってしまう人は1型糖尿病と呼ばれています。

血糖が高くなってしまうと、血管を傷つけやすくなってしまいます。

特に細い血管に対してダメージが多く、目の網膜、腎臓、末端の手足などに影響が出てしまいます。

高血圧

血管の圧が高くなってしまう病気です。

血管や心臓に負担がかかる高血圧が続くと、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞の原因となってしまいます。

脂質異常症

血液に脂質が溜まり、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中の原因となってしまいます。

高血圧が合併しているとさらにリスクが高くなります。

痛風

尿酸が体にたまり、足の親指の付け根に激痛が走ります。

これを痛風発作と呼びます。

妊婦で太ってしまった場合

妊婦さんは子供に栄養を与えるためにたくさん食べなければなりません。

でも、太りすぎていると妊娠型高血圧、妊娠型糖尿病になりやすいと言われてます。

また、自然分娩ではなく帝王切開の可能性が高くなってしまいます。

痩せすぎていてかかりやすくなる病気

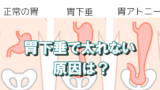

胃下垂

インナーマッスルが減ることにより体の臓器を支えきれなくなり、胃がどんどん下の方に落ちてしまいます。

胃が下がることで食べ物が胃に滞留しやすくなり、消化不良や胃酸過多、胃潰瘍や胃炎を引き起こすことがあります。

血尿

こちらもインナーマッスルが減ることで腎臓が下がってしまうことが原因です。

腎臓が下がることで近くの血管を傷つけてしまい、血尿となることがあります。

胆石

体脂肪が減ることで胆のう、胆管にある胆汁のコレステロールの割合が高くなります。

コレステロールの割合が高くなった胆汁が胆管を通ると、コレステロールが固まりとなり胆石になりやすくなってしまいます。

不妊

体脂肪率が減ることで、不妊になりやすくなることが研究で分かっています。

骨粗しょう症

脂肪組織からの女性ホルモンの分泌低下で骨が脆くなり、骨粗しょう症になりやすくなります。

貧血

腸の蠕動運動が遅くなり、胃酸の分泌が低下すると鉄やその他の栄養がうまく吸収できず、貧血になりやすくなります。

脱毛

タンパク質、ミネラルが不足することで、脱毛や薄毛の原因となってしまいます。

痩せすぎな人は胃腸を強くしてたくさん食べよう

ここに挙げたほどんどの病気が、偏った食生活などで栄養不足を起因とするものです。

逆をいえば、栄養さえしっかりとればこういった病気を回避することもできます。

痩せすぎな人は胃腸が弱く食事を摂れない人が多いので、胃腸を元気にするしかないです。

そうすれば胃もたれしなくなり、無理に食べようと頑張る必要もなくなります。

朝食は必ず摂ろう

朝食は必ず摂るような習慣をつけましょう。

ヨーグルトや果物、野菜など、なんでもいいです。

どうしても食欲がなかったり時間がない時はコップ1杯の水や牛乳、お茶でも大丈夫です。

朝食を摂るべき理由は、胃や腸を起こすことです。

朝から食べ物や飲料水をお腹に入れることで、その日1日の胃や腸が活発に動いてくれます。

朝食を食べなかったり抜いたりしてしまうと、昼になってもまだ胃や腸が活動しません。

結局、お腹が空かなかったり、量を食べれなくなってしまいます。

腸内環境を整えよう

善玉菌って聞いたことがありますか?

善玉菌を増やすことでより腸を活性化させたり、消化を助けることができます。

善玉菌の多い食材としてヨーグルト、納豆、つけもの、チーズ、キムチ、味噌などがあります。

特に納豆がおすすめです。

納豆にはタンパク質が多く含まれています。

腸内細菌を増やすのと同時に筋肉の元になるタンパク質の摂取もできるからです。

さらにビタミンも豊富に入っているため、肌をきれいにしたり、美肌としての効果もあります。

朝食を食べる事を習慣化することで胃腸が強くなり、食べる量が増えるかもしれません。

ぜひ一度試してください。

コメント